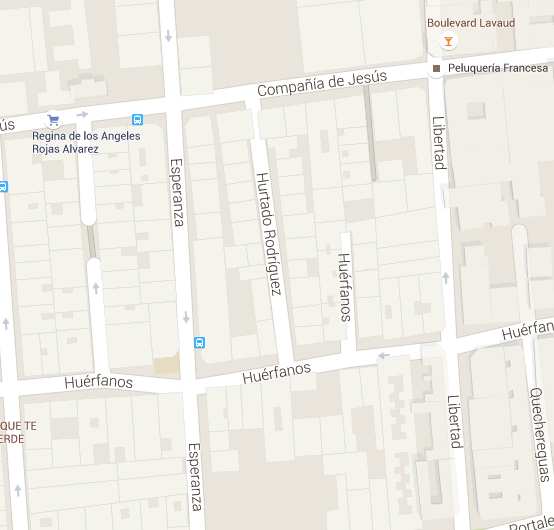

¿A quién se le ocurrió poner Esperanza paralela a Libertad?

Category: Chile Page 3 of 7

Obviamente el país, no el vegetal.

Pan: las fondas son nuestra Roma de bacanales, tomar y comer hasta reventar, olvidar por un momento lo efímero y lo eterno, olvidarlo todo por un anticucho. Danzas rituales, cumbias explosivas ahogando toda competencia, porque tocamos nuestros dioses bailando cumbia con un anticucho en la mano y un vaso de pipeño en la otra.

Circo: Don Francisco jugando Pong, Martín Vargas sacándole (¿o fue sacándose?) la cresta a combos, el ñato chileno que más se parecía a Charles Bronson, el Tiburón Contreras engrasado para sobrevivir sus hipotérmicas aventuras. Las bacanales de septiembre interrumpidas por un camión desbocado, aplastando comensales; pero fue una fonda nomás.

De ahí seguimos celebrando con pan y circo tapando el horror, fondas de la Asunción, fondas de la confesión, fondas de la absolución colectiva, fondas de revelación cuma, versión sudaca de Roma licensiosa. Fondas del olvido.

Luca Prodan se rió de la bandera Argentina

Yo quiero a mi bandera (bis4)

Planchadita (bis5)

La bandera de Chile fue descrita intensamente por Elvira Hernández (PDF de legalidad disputable):

Come moscas cuando tiene hambre La Bandera de Chile

en boca cerrada no entran balas

se callaallá arriba en su mástil.

Nos juntamos a comer con amigos y la presencia del Union Jack es inescapable. Una bandera chiquita en la cocina, unos banderines en el patio, los individuales en la mesa. Treinta y cinco años atrás el Union Jack estaba en Picadilly Circus, disquería en Providencia. Las banderas nos transportan, pero son pedazos de genero, matamos por la bandera, torturamos bajos sus colores y saludamos con un beso. Tapamos la cara con la bandera tricolor y es ‘por la patria’. Planchadita, planchadita, planchadita…

Es el hermoso azul Wünelfe, el lucero de ocho puntas. Resistencia contra los chilenos basada en el poder de Venus.

S (ese era nu nombre) tuvo su casa rayada con la bandera de EEUU acusado de espía. Nadie sabía que había renunciado a su ciudadanía décadas atrás, avergonzado por Vietnam, y que jamás logró regresar: murió en Australia sin poder ver nuevamente la bandera.

Izar, arriar, izar, arriar, izar, arriar hasta perder el sentido como dijo Elvira. Flotando gigante entre edificios fiscales, un símbolo monstruoso hecho de tela de paracaída, un símbolo acogedor como un té con miel y limón.

Si uno mira atentamente la ciudad parece una bandera, sucia, deshilachada. La bandera de la policía repartiendo palos, la bandera de los resignados a continuar en movimiento perpetuo, la bandera de la poetisa urbana.

De más está decirle que para el país es muy importante que personas de su calidad evalúen los proyectos que concursan,

con el fin de asegurar una correcta asignación de los recursos públicos.

Email de CONICYT solicitando evaluación de un proyecto. Bueno, si está de más, de más está ponerlo. Ingenuamente uno les dice que sí y después continúan spamming para el resto de la vida. 🙁

El conflicto, tema, problema o asunto mapuche es una de esas noticias recurrentes en Chile y es frecuentemente presentada en términos de ellos versus nosotros. Mi primer encuentro personal con el conflicto fue visitando la zona de Puerto Saavedra, unos 25 años atrás, cuando presencié el siguiente diálogo:

— ‘Mari mari peñi’ saludó mi compañero de viaje, haciendo gala de su básico conocimiento de Mapudungun.

— ‘No soy tu hermano, chileno’ fue la respuesta escueta y dura.

Esas simples palabras derrumbaron mi estereotipo de libro de historia en el colegio, en que los mapuches aparecían de vez en cuando como actores de reparto, en que ya jugaron su rol y fueron asimilados después de una lucha valiente. Me quedé mudo y guardé el recuerdo —junto a muchos otros de ese viaje, incluyendo la cálida acogida en una ruka— hasta hoy.

Varios autores presentan esta división como un acto de privación, en que sólo ellos pierden, eternamente postergados, mientras nosotros continuamos nuestra vida normal. Sin embargo, me parece ingenuo olvidar nuestra privación. Nuestra cultura es más pobre porque ignoramos pueblos enteros, la mayoría hablamos solamente un idioma (y a duras penas) mientras nuestra toponimia es rica en palabras que no entendemos, llegamos incluso a limitar las oportunidades laborales de muchos compatriotas porque no tienen el ‘fenotipo apropiado’ para un cargo: son ‘muy mecha tiesa’ a su pesar. Probablemente dejaríamos de perder al entender que la mayoría no somos ni ‘ellos’ ni ‘nosotros’, somos mestizos.

El conflicto, tema, problema o asunto mapuche es presentado mayoritariamente desde una ’sensibilidad’ de izquierda. Yo prefiero verlo desde un punto de vista liberal, sí de mercado y libertades personales. Un buen comienzo es Hernando de Soto, economista peruano, quien se preguntó cuál era el Misterio del Capital y por qué teníamos grupos exitosos económicamente mientras otros estaban sumidos en la pobreza. Su respuesta fue que el mercado (y el capitalismo en general) puede funcionar bien cuando hay derechos de propiedad claros. Cuando quitamos tierras, cuando devolvemos tierras ‘con condiciones’, cuando tratamos reclamos válidos como actividad terroristas estamos restringiendo la libertad de propiedad y, al mismo tiempo, la libertad de los mapuches de decidir por si mismos.

Por mucho tiempo hemos infantilizado a grupos completos de nuestra población, los hemos empujado a una dependencia precaria del Estado y, como resultado, estamos deteriorando su (y nuestra) cultura. Este resultado es lo opuesto a lo que busca un liberal y hace que como país seamos menos de lo que podríamos ser.

Hasta ahora había ignorado la discusión del proyecto hidroeléctrico Aysén: hay un número limitado de cosas a las que puedo prestar atención desde la distancia. Pero comencé a leer un artículo en El Post, escrito por Pablo Larraín, que mostraba mucha carencia de imaginación y limitación de opciones. Aquí va mi respuesta:

Estimado Pablo,

Voy a comenzar reconociendo algo simple: no me gustan la mayoría de los grupos ambientalistas. Mi razón principal es que no los considero ’suficientemente serios’ en materia técnica y con motivaciones más que nada políticas. Soy de las personas que, un par de días atrás, esbozó una sonrisa cuando el registro de Greenpeace como caridad en términos impositivos fue anulado en Nueva Zelandia por ser una organización mayoritariamente política.

Sin embargo, y por supuesto que a esta altura deberías esperar un pero, encuentro tu argumento terriblemente poco convincente. Es fácil descalificar al adversario y apelar al ridículo: ellos repiten ‘mantras’. Por otro lado, los argumentos que presentas son: necesitamos desarrollo (una canasta de trabajo, compra de libros, recitales y otras cosas más), eso implica que necesitamos más energía, por lo tanto y dado que hay solamente tres opciones implica que el proyecto es una buena idea.

No hay alternativas ’serias’ va junto a una pregunta simple ¿Quién debería proponer alternativas?. Abrí mi copia de ‘Physics for future presidents’ un libro muy entretenido escrito por el físico Richard A. Muller del Lawrence Berkeley Laboratory en California. Con información básica podemos hacer unos cálculos en una servilleta: energía solar que llega en promedio por metro cuadrado: 1 kilowatt. Digamos que una celda solar puede capturar 15 por ciento de ese valor: 150 watts. Nos cuentas que el proyecto Aysén va a producir 2750 megawatts, o sea 2.7x 10^9 watts. Si calculamos 2.7×10^9/150 obtenemos la cantidad de metros cuadrados: 1.8×10^7. Suena a un montón, pero considerando que un kilómetro cuadrado es 10^6 metros cuadrados, tenemos que necesitaríamos 1.8×10^7/10^6, o sea 18 kilómetros cuadrados de celdas solares: aproximadamente un cuadrado de 4.3 kilómetros por lado puesto en el norte de Chile. No suena imposible. Claro, habría que hacer un estudio de factibilidad, pero ese cálculo simple me tomó 5 minutos. ¿Cuán seriamente hemos evaluado las alternativas? Dada la irreversibilidad de la decisión, ¿deberíamos estar tan apurados en activar el proyecto?

Un par de años atrás me encontré con la siguiente frase en un templo en Kyoto: “No son las cosas externas las que nos restringen sino que nuestras mentes atadas a cosas que nos restringen” (mi traducción imperfecta). A veces lo que más nos falta es imaginación.

Estuve leyendo un pequeño post de Jorge Baradit acerca del futuro y escribí el siguiente comentario:

—

Fue William Gibson que dijo ‘El futuro ya esta aquí, pero desigualmente distribuido’ o algo así.

Opino que nuestro presente, el futuro de cincuenta años atrás, es mucho más dramático que lo predicho. El problema es que desde nuestra perspectiva ha sido un cambio gradual; es como envejecer. Aparece una cana por aquí, una arruga por allá, pero nos vemos en el espejo todos los días. Sin embargo, un día cualquiera nos encontramos con un amigo de antaño, que nos recrimina el haber envejecido ‘de repente’.

Nuestro idioma ha cambiado y lo torturamos diariamente, para meter a presión ideas a medio pensar en 256 o 140 caracteres. Nuestra versión española de Nadsat o Cityspeak, que nos permite formar paquetes que pasan por la red, por satélites y aparecen casi immediatamente a miles de kilómetros de distancia. Soy yo escribiendo a 9370 km de distancia, desde el sur de la Tierra Media, con una gramática bastarda.

Nuestros bolsillos llevan bibliotecas y centros de música con colecciones que hemos obtenido gratis, debido a la gentileza de extraños y ante la desesperación de los dinosaurios que son las editoriales y sellos musicales. La industria de la música duró menos de 50 años. Los periódicos agonizan porque quién quiere pagar por algo que se puede obtener gratis. Y más rápido. Y en cualquier idioma.

Usando mi tarjeta de crédito puedo acceder a una compañía en otro continente, que gustosamente puede enviarme los elementos para trabajar en modificación genética en la cocina de mi casa. Y sigo una receta, combino genes, silencio genes y… Creo que olvidé mencionar que cualquier persona puede hacerlo, no en una universidad, o un instituto de investigación. Tú, el que va caminando por la calle.

Jorge mencionó la privacidad, o la falta de ella. Presiono un botón virtual en mi teléfono, que despierta al GPS y le dice al teléfono que envíe mi posición cada segundo a un sitio en la red. Mis amigos saben dónde estoy, saben que voy caminando a 5.3 km por hora en dirección 283 grados.

Y nada de esto nos impresiona porque pasó de a poco. Bueno, quizás a la gente de más edad o a los Luditas de costumbre les escandalice que tengamos la desfachatez de decirle al mundo que estamos tomando un café de desayuno y que el pan está medio duro. Pero cuando medio mundo transmite, mi desayuno es un ruido más en la masa tratando de llamar la atención en Twitter.

Mientras tanto, tenemos una parte del planeta que vive 70 u 80 años en nuestro pasado, muriendo de enfermedades que ya no deberían ocurrir. Al mismo tiempo, tienen parte de nuestro futuro y mandan SMS desde zonas sin electricidad, sin caminos pavimentados, pero con recepción de celular. EL futuro está desigualmente distribuido, pero bien mezclado, con chips rodando en bicicletas viejas y sudacas colgándose de la luz y de los satélites.

Yo digo ‘Bien impresionante Don Futuro’.

La embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Chile rinde un homenaje a este luchador del pueblo, digno ejemplo de consecuencia revolucionaria, responsabilidad y sacrificio, que tras su desaparición física se une a figuras como Emilio Recabarren, Salvador Allende y Gladys Marín como fuentes morales y guías en el desarrollo de la Izquierda chilena y latinoamericana.

¡¡Compañero Luis Corvalán!!

¡¡Presente, Ahora y Siempre!!

Y después se escuchó un aviso de crema lechuga en la radio de onda corta. El futuro pasado nos visitó—así de incógnito—para traer una noticia extemporánea. La misma República Bolivariana de la plata dulce en los tiempos de Escucha Chile. Contradicciones temporales.

Conversamos un café al borde de la ventana.

Un sol increible en una mañana fría de otoño. La primera mañana conciente de este otoño raro.

No podemos conversar de otra cosa que de la catástrofes a 8.8 Giga Tones sobre la superficie de la tierra.

Déjanos un rato más, un rato más para reventar de una vez esta mala racha de tierra en movimiento.

Mañana volveremos a la rueda de la ciudad y platicaremos otros temas menos relevantes.

Estimado Dr. de Costa.

Soy un seguidor de la obra de Vicente Huidobro la cual desde mi juventud me ha alimentado de la energía, vitalidad y delirio que han sido la base de muchos de mis proyectos de vida. Incluso a la edad de 25 años pude leer su libro “En Pos de Huidobro” que aún conservo y vuelvo a visitar de forma constante.

Ahora me dirijo a usted con un halo de tristeza debido a una editorial que ha aparecido hoy en el diario “El Mercurio” http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/02/18/abrid-la-tumba.asp y que cuenta el estado de deterioro en que se encuentra la tumba del poeta en el balneario de Cartagena en nuestro país y que refleja en parte la poca presencia de la fundación Vicente Huidobro en nuestra sociedad.

– Ayer junto a mis hijos, quise visitar el lugar donde pasó sus últimos días y donde se encuentra su tumba, pero no encontramos el camino. Además de oculto el camino, el estado en que se encuentra este lugar según el Poeta Cristián Warnken es deplorable-. Luego con mi familia, pasamos por Las Cruces (casa de Parra) y terminamos en Isla Negra en la casa de Neruda lo que representan el otro extremo del cuidado del patrimonio de un poeta (por algún motivo oculto, aún no he podido comenzar la lectura de su poesía).

De regreso a Santiago me preguntaba como no va hacer posible revertir esta situación de deterioro patrimonial?.

He decidido escribirle a usted para ver si puede hacer algo al respecto. Creo que el solo hecho que un consejero internacional y de prestigio como usted de la alerta puede ayudar mucho en revertir esta situación.

Como le indicaba al principio de este e-mail, soy un seguidor de la obra de Huidobro y si este mensaje ayuda un poco a que ésta se conserve me sentiré muy contento.

Un cordial saludo